Leo Koenigsberger: Hermann von Helmholtz

Leo Koenigsberger: Hermann von Helmholtz Leo Koenigsberger: Hermann von Helmholtz

Leo Koenigsberger: Hermann von Helmholtz„Verehrter Freund, ich habe durch Dr. Hans Müller, einen der Curatoren der Peter-Müller-Stiftung, erfahren, dass Sie eingewilligt haben, die Stellung als Preisrichter für die in diesem Jahre zu ertheilende Vergebung eines mathematischen oder mathematisch-physikalischen Preises zu übernehmen. Ich erlaube mir Ihnen als den mit dem Preise zu Krönenden den im Anfang dieses Jahres verstorbenen Heinrich Hertz vorzuschlagen. Was die Grösse seiner Entdeckungen und deren wissenschaftliche Durchführung betrifft, so glaube ich ihn allen Zeitgenossen voranstellen zu müssen. Der Umstand, dass er gestorben ist, schliesst, soweit ich aus den Statuten erkennen kann, die Ertheilung des Preises nicht aus, auch reichte sein Leben noch in dieses Jahr hinein. Ich habe darüber auch den vorgenannten Dr. Hans Müller befragt, der derselben Meinung war, und dem mein Vorschlag zu gefallen schien, er wollte nur keine definitive Antwort ohne Rücksprache mit den anderen Curatoren geben.Wenn Sie dem Vorschlage zustimmen, der mir auch eine Schuld unserer Nation zu tilgen scheint, insofern Hertz während seines Lebens von den deutschen Landsleuten viel weniger geehrt worden ist, als vom Auslande, viel weniger jedenfalls, als seinen Verdiensten entsprach, so können wir die Abstimmung kurz schriftlich abmachen. Haben Sie Zweifel oder wollen Sie einen anderen Vorschlag machen, so bitte ich Sie, es mich wissen zu lassen. Wir müssen dann eine Zusammenkunft verabreden, wozu ich Bonn vorschlagen möchte, da Lipschitz von uns dreien das Reisen wohl am schlechtesten verträgt. (Seite 122)

Ich bleibe noch bis 2. August hier, gehe dann nach Gastein, Mitte September nach Wien zur Naturforscherversammlung. Unser Endurtheil wünscht man nur vor Ablauf des Jahres zu haben.

Darf ich Sie bitten, mich zu benachrichtigen, welche Zeit Ihnen am besten passen würde. …“(Zitat 1)

Lipschitz und ich stimmten dem Vorschlage von Helmholtz zu — unsere Antworten konnte er sich nur noch vorlesen lassen. Das Curatorium musste auf Grund der Statuten im Beginn des nächsten Jahres den Vorschlag ablehnen, Lipschitz trat aus Gesundheitsrücksichten aus der Commission; auf Wunsch des Curatoriums schlug ich als Mitglieder der Commission Warburg und Planck vor, und Weierstrass erhielt auf unsern Vorschlag den Preis.

„Am Morgen des 12.“, schreibt mir Wachsmuth, „wurde ich aus der Reichsanstalt geholt. Helmholtz war über den Hausflur gegangen, hatte plötzlich nicht weiter gekonnt, der Diener war zugesprungen, hatte ihn noch in seine Stube führen können und auf das Sofa gelegt. Die Bewegungslosigkeit hatte, offenbar durch eine um sich greifende Zerstörung bei der Gehirnblutung, langsam zugenommen. Am Vormittag sprach er noch ruhig über alle zu verändernden Dispositionen, ich schrieb noch eine Reihe von Briefen in seinem Auftrage. Der erste Arzt, der kam, war Bardeleben, ihm folgten Gerhardt und Leyden, doch war Helmholtz zu sehr selbst Mediciner, um nicht die Sachlage völlig zu übersehen. Dann folgten wirre, wie klare Zeiten, mühsamste Pflege, Erinnerungen an Amerika (Seite 123) und den Niagarafall, schliesslich eine doch deutlich erscheinende Besserung.“(Zitat 3)Am 18. Juli schreibt Frau von Helmholtz ihrer Schwester:

„… Seine Gedanken gehen wirr durch einander, Wirklichkeit und Traumleben, Wünsche und Geschehenes, Ort und Zeit sind in nebelhafter schwankender Bewegung vor seiner Seele — meist weiss er nicht, wo er ist — glaubt auf Reisen, in Amerika, auf dem Schiffe zu sein. Die Bilder vom Niagara musste ich herannehmen lassen … Es ist immer, als wäre seine Seele weit, weit weg, in einer schönen edlen Sphäre, wo nur Wissenschaft und ewige Gesetze herrschen — dann stimmt das mit nichts, was ihn umgiebt, und er wird unklar und irre…“(Zitat 4)Mit einem Funken von Hoffnung konnte am 31. August sein Geburtstag gefeiert werden; „er freute sich der festlicheren Stimmung, welche an diesem letzten lichteren Tage durch sein Haus zog, wenn auch der Druck des nahenden Verhängnisses alle erzittern liess, welche aus- und eingingen.“(Zitat 5) Schon am folgenden Tage wurde er matter, sprach angstvoll von Pensionirung und beruhigte sich erst, als seine Frau ihm erzählte, dass der Unterstaatssecretär von Rottenburg an seinem Geburtstage zu ihnen gekommen sei und erklärt habe, der Kaiser werde nie in seine Pensionirung willigen.

Am Sterbebette weilten, die Gattin, die Söhne [Richard und Fritz] des Verstorbenen, seine Tochter nebst ihrem Gatten, Frau Johannes, Wachsmuth und die behandelnden Aerzte Professor Renvers, Dr. Bein und Dr. Kirchhoff, der Sohn (Seite 124) des vor ihm hingegangenen Freundes. Professor Renvers constatirte den eingetretenen Tod.

„Sein früher Tod, der ihn aus voller Schaffenskraft hinweggerafft“, sagt du Bois, „ist nicht bloss als ein für die Wissenschaft unsagbarer Verlust, sondern sogar als nationales Unglück empfunden worden.“(Zitat 6)Kaiser Wilhelm II. richtete am 8. September 1894, 9 Uhr Nachts, das nachfolgende Telegramm an die Wittwe:

„Die Nachricht von dem Dahinscheiden Ihres Gemahls hat mich um so tiefer erschüttert, als mir sein lebensvolles Bild noch aus unserm letzten Zusammensein in Abbazia vor Augen steht. Ich spreche Ihnen meine herzlichste Theilnahme an diesem schweren Verluste aus und hoffe, dass es in Etwas zu Ihrem Tröste gereichen wird, dass mit Ihnen die wissenschaftliche Welt, das Vaterland und Ihr König trauern.“(Zitat 7)Die Naturforscher Europas hatten mit Spannung dem Ende des September entgegen gesehen, alle Welt wusste, dass Helmholtz zugesagt, auf der Naturforscherversammlung in Wien einen Vortrag zu halten »Ueber dauernde Bewegungsformen und scheinbare Substanzen«. In einem an den Vorsitzenden der Naturforscherversammlung in Wien, Siegmund Exner, gerichteten Briefe hatte er sich zu einem Vortrage in der allgemeinen Versammlung bereit erklärt, doch sei es bei seinem hohen Alter nicht leicht, eine definitive Zusage zu machen,

„desshalb schliesse ich mit dem bekannten Räthsel:

Das erste ist nicht wenig, Das zweite ist nicht schwer, Das Ganze macht Dir Hoffnung, Doch trau' ihm nicht zu sehr.“(Zitat 8)

Die Nachricht von dem Tode des grössten Forschers seiner Zeit legte sich wie ein dunkler Schatten über die Versammlung; in warm empfundenen, trefflichen Worten pries der Altmeister der Geologie, E. Suess, die unvergleichlichen Leistungen von Helmholtz, der so häufig die Zierde und der Stolz dieser Versammlungen gewesen. (Seite 125)

Es mögen hier die kurzen Aufzeichnungen, »Naturforscher-Rede« überschrieben, eine Stelle finden, die in engem Zusammenhange mit dem Thema stehen, welches er sich zum Gegenstand seines Vertrages gewählt hatte:

Am 14. December fand in der Singakademie zu Berlin eine Gedächtnissfeier auf Anregung der physikalischen und physiologischen Gesellschaft statt. Der Kaiser, die Kaiserin und die Kaiserin-Mutter, die Angehörigen und nächsten Verwandten des Verstorbenen sowie eine auserlesene zahlreiche Versammlung hatten sich zu dieser Feier eingefunden. Zur Einleitung des Ganzen trug der Chor der Königlichen Hochschule für Musik unter der Direction von Professor Adolf Schulze ein geistliches Lied vor. Hierauf folgte die weihevolle, in Form und Inhalt ausgezeichnete Rede seines langjährigen Freundes und Collegen Wilhelm von Bezold. Im unmittelbaren Anschluss an sie spielte Joachim unter Orgelbegleitung das Abendlied von Schumann, dem der Verblichene so oft mit wahrer Andacht gelauscht hatte. Abermaliger Chorgesang bildete den Schluss der ernsten Feier. Jedem der Anwesenden trat noch einmal das herrliche Bild des gewaltigen Mannes vor Augen.

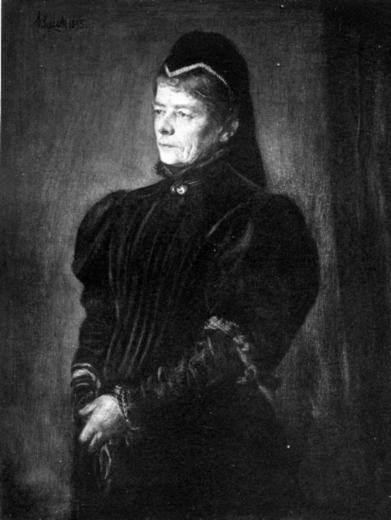

„Der Mit- und Nachwelt“, sagt du Bois, dessen letzte Federstriche dem Andenken des vorausgegangenen Freundes gehörten, „wird Helmholtz's Aeussere in Bildniss und Büste durch die besten deutschen Künstler vergegenwärtigt und aufbewahrt. Für die, denen es fremd geblieben, sei gesagt, dass es ganz seiner innern Grösse entsprach. Ein fast übermächtiger (Seite 135) Schädel, aber von reinster Form, barg das wundervolle Denkorgan, ein Paar herrlicher Augen liess nicht erkennen, welches gefährliche Maass von Anstrengung in subjectiven Versuchen es ohne Schaden ertragen hatte, während die untere Hälfte des bräunlichen Antlitzes durch die Kleinheit und Zierlichkeit die Feinheit seiner geistigen Neigungen spiegelte. Er war von mehr als mittlerer Grösse, kräftigem Wuchs und edler Haltung.“(Zitat 10)

Unmittelbar nach Schluss der Feier theilte der Kaiser dem Staatsminister von Delbrück mit, es sei seine Absicht, dass Helmholtz unverzüglich ein öffentliches Denkmal errichtet werde, zu welchem er 10 000 Mark beisteuern und den Platz bewilligen würde.

Von der ernsten Todtenfeier zurückgekehrt, schrieb seine Frau einer Freundin:

„Ich bin jetzt namenlos unglücklich und sehe täglich mehr, wie ganz das Leben ihm gehörte, wie ich nur mit diesem von mir nur zu sehr, als ganz selbstverständlich angesehenen Hintergrund des Daseins überhaupt lebte und dadurch nur die eigene Persönlichkeit entwickeln konnte; wie ich ohne diesen Mittelpunkt so haltlos zusammenfalle, wie er es that, als sein Gehirn plötzlich nicht mehr voll functionirte. Von dieser Vereinsamung nach dieser Gemeinschaft kann sich Niemand einen Begriff machen.“(Zitat 11)

„Die ganze Gedankenwelt der civilisirten Menschheit“, sagte einst Helmholtz, „tritt dem Forscher als ein fortlebendes und sich weiter entwickelndes Ganze entgegen, dessen Lebensdauer der kurzen des einzelnen Individuums gegenüber als ewig erscheint. Er sieht sich mit seinen kleinen Beiträgen zum Aufbau der Wissenschaft in den Dienst einer ewigen heiligen Sache gestellt, mit der er durch enge Bande der Liebe verknüpft ist. Dadurch wird ihm seine Arbeit selbst geheiligt.“(Zitat 12)

Am 30. November 1894 gab Lord Kelvin in der Royal (Seite 136) Society einen kurzen Abriss der Arbeiten von Helmholtz mit den einleitenden Worten:

„A year ago, in my anniversary address, I called your attention to Hertz's experimental demonstration of electric waves, which he found in working out an experimental problem originally proposed by Helmholtz to him, when he was engaged in experimental researches in the Physical Institute of Berlin in 1879. An English translation by Jones, of Hertz's book describing his work on electric waves, dedicated „with gratitude“ to Helmholtz, was published in England and Amerika in December 1893. On the first day of the new year the disciple died, and within the year the master followed him. Of the whole of Helmholtz's great and splendid work in physiology, physics and mathematics, I doubt whether any one man may be qualified to spreak with the power which knowledge and understanding can give: but we can all appreciate, to some degree, the vast Services which he has rendered to biology by the application of his mathematical genius and highly trained capacity for experimental research to physiological investigation.“(Zitat 13)Helmholtz hatte sich auf Anregung aus seinem Schülerkreise noch kurz vor Pfingsten 1892 zur Herausgabe seiner an der Berliner Universität gehaltenen Vorlesungen über mathematische Physik entschlossen und auch vor seiner Erkrankung im Jahre 1894 einige Theile davon durchgesehen, ohne sie druckfertig gestalten zu können. Die von seinen hervorragenden Schülern A. Koenig, O. Krigar-Menzel, C. Runge und F. Richarz bearbeiteten Vorlesungen bilden jetzt die ausgezeichnetsten Lehrbücher einzelner Theile der mathematischen Physik.

Auch hatte er noch vor seinem Tode etwa zwei Drittel des im folgenden Jahre erschienenen dritten Bandes der »Wissenschaftlichen Abhandlungen« im Reindruck gesehen, der Druck der vierten Auflage der »Vorträge und (Seite 137) Reden«, welche erst 1896 veröffentlicht wurde, hatte eben begonnen, als er starb.

„Wenige Tage vor seinem Hinscheiden“, sagt Frau von Helmholtz in der Vorrede zu derselben, „schon im Gefühle der schwindenden Kraft übertrug er' mir die Durchsicht des Textes, nur mit wenigen Worten andeutend, in welcher Weise diese erfolgen sollte. Zaghaft und traurig übernahm ich die Aufgabe. …“(Zitat 14)

„Die Unzulänglichkeit des eigenen geistigen Vermögens“, schrieb mir Frau von Helmholtz am 8. December 1895, „habe ich in den ganzen 34 Jahren unseres schönen Zusammenseins immer als eine Art von Tragik empfunden. Es war mir schmerzlich, in die innerste Geisteswerkstätte des Mannes, der mir Seele und Lebensinhalt war, nicht eindringen zu können … Dass er uns genommen ist, verstehe ich weniger und weniger, und mit dem leeren Leben weiter wirthschaften zu müssen, ist wohl eine schwere Aufgabe …“(Zitat 15)

Nur den einen Wunsch hatte sie noch, die Enthüllung des vom Kaiser befohlenen Denkmals zu erleben.

Die Enthüllung des Denkmals, dem der Kaiser seine Stelle im Vorgarten der Universität angewiesen, fand am 6. Juni 1899 in Gegenwart der Kaiserin, des Kronprinzen und, als Vertreter des Kaisers, des Prinzen Heinrich statt im Beisein aller Mitglieder der Helmholtz'schen Familie und der hervorragendsten Vertreter der Gelehrten- und Künstlerwelt Berlins. Der Kaiser selbst hatte an demselben Tage an Frau von Helmholtz das folgende Schreiben gerichtet:

„Zu Meinem lebhaften Bedauern bin ich behindert, der heutigen Enthüllung des im Vorgarten der Friedrich-Wilhelms-Universität errichteten Standbildes Ihres verewigten Herrn Gemahls persönlich beizuwohnen. In Erinnerung an die unvergesslichen Verdienste des Verewigten um die deutsche Wissenschaft und bei der besonderen Verehrung, welch Ich ihm allezeit gewidmet habe, nehme Ich innigen Antheil an der Feier und freue Ich Mich, dass fortan das Standbild des grossen Forschers und Gelehrten den Zugang zur Universität schmücken wird zu seinem Ruhme, zu Ehren der Wissenschaft und zur Nacheiferung für die Berliner akademische Jugend. Am heutigen Tage gedenke Ich aber auch mit besonderer Theilnahme Derjenigen, welche dem Entschlafenen im Leben am nächsten gestanden und als treue Gefährtin durch sein Hinscheiden den schwersten Verlust erlitten hat. Ich bitte Sie daher, als Zeichen meiner Verehrung und meines Wohlwollens Meine beifolgende Büste freundlichst entgegenzunehmen.(Seite 139)Pröckelwitz, den 6. Juni 1899.

Ihr

wohlaffektionirter König

Wilhelm R.“(Zitat 18)

Nachdem Delbrück nach einigen ergreifenden Worten das Zeichen gegeben, fiel die Hülle von dem herrlichen Kunstwerk, und Waldeyer übernahm dasselbe als Rector der Alma mater:

,… Dank vor allem unserm Meister Herter, dessen feinsinniges Auge und kunstbeseelte Hand den schmiegsamen Thon sich fügen und des Marmors hartes, sprödes Korn sich formen machten zu diesem Bildnisse, welches den grossen Todten, den „Achilleus“ einer geistigen Wahlstatt, wieder wie lebendig mitten unter uns stellt. An diese Stelle gehörte nur das Bildniss eines Lehrers der Universität und Gelehrten, dessen Forschungsweise einen universalen Charakter trug und dessen Arbeit, von echt philosophischem Geiste durchdrungen, sich dem Höchsterreichbaren zuwendete. Ein solcher war Helmholtz! Fast möchte uns eine gewisse Scheu ergreifen, wenn wir das Denkmal da vor uns ansehen und dessen gedenken, was in dem edelgeformten Haupte, welches Meister Herter so gut wiedergegeben hat, für eine Gedankenarbeit gethan ward und was für eine Gedankenfülle darin wohnte …“(Zitat 19)

Als die Enthüllung der herrlichen irdischen Gestalt wie seine persönliche Nähe alle Schauenden erfasste, sprach Frau von Helmholtz: „Jetzt ist die letzte grosse Stunde meines Lebens gekommen, nun habe ich nichts mehr zu thun.“(Zitat 20)

Am Abend desselben Tages versammelte sie an denkwürdiger Tafelrunde die Förderer dieser That der Hingebung und Treue. Der Augenblick wird unvergessen bleiben, als sie selbst tief erschüttert in einfachen grossen Worten ihren Dank aussprach, dass die Liebe für den Verlorenen ihr diese letzte glückliche Stunde der Zusammengehörigkeit bescheert habe.

Am nächsten Morgen geleitete sie ihren schwer leidenden Sohn Fritz zu seinen bewährten Helfern, Kussmaul und Fleiner in Heidelberg, während sie selbst sich der (Seite 140) Einrichtung seines kleinen Anwesens in Baden widmete, welches ihre Liebe als Ziel seines Hoffens gefunden hatte.

Nach kurzem Zusammenleben mit Tochter, Enkeln und Freunden reiste sie in den letzten Tagen des November 1899 nach Abbazia zu ihrer Schwester, um derselben an dem Sterbelager ihres Mannes beizustehen. Vierzehn Tage später, am Tage der geplanten Heimkehr, erkrankte sie selbst schwer im Hause ihrer Schwester und starb in Volosca am 1. December 1899. „Verzeiht mir, dass ich hier sterbe“, waren ihre letzten Worte.

„Ihre Sehnsucht nach der unerreichbaren heissgeliebten Tochter war für uns Verzweifelnde herzzerreissend.“(Zitat 21)

„Lasse ich die Jahre“, schreibt Frau von Schmidt-Zabierow, „in welchen sich das äussere Leben meiner Schwester in Berlin sowie das meine in Oesterreich durch die Stellungen unserer Männer und günstige Umstände stetig weitete, in der Erinnerung an mir vorüberziehen, so ist das Bild meiner Schwester eine Lichtgestalt, zu der ich in allen Verwickelungen und Schwierigkeiten vertrauensvoll emporblickte. Ihrem sicheren Urtheile, ihrem reichen Seelenleben, der Lauterkeit ihrer Gesinnung entströmte jene Kraft, die ihren Einfluss, ihr selbst oft unbewusst, auf ihre Umgebung, auf Hoch und Niedrig, auf Alle, die mit ihr in Berührung kamen, zu allen Zeiten sicherte. So wie die schlichte Arbeiterfrau aus dem Volke Verständniss für die Mühsal ihres Lebens, Trost und Hülfe bei meiner Schwester fand, so schöpften die auf der Höhe des Daseins Wandelnden, gekrönte Fürstinnen, den Sorgen und Anschauungen der Alltäglichkeit weit entrückt, aus der reichen Lebenserfahrung meiner Schwester das Erkennen der Möglichkeiten weitgreifender socialer Reformen. Mit einem Worte, Nichts Menschliches war ihr fremd.“(Zitat 22)

Am 4. December 1899 schreibt Eduard Zeller an Frau von Siemens:

„Viele Hunderte, und gerade von den geistig und (Seite 141) gesellschaftlieh Höchststehenden, werden mit Euch trauern um die seltene Frau, der ich unter allen deutschen Frauen der Gegenwart keine zu vergleichen wüsste, um dieses reiche, aus seinen Schätzen nach allen Seiten mit so wohlthätiger Freigebigkeit spendende Leben. Aber nur solche, denen es, wie uns, vergönnt war, Deinen unvergesslichen Eltern und ihrem Hause lange Zeit nahe zu stehen — nur solche können ganz empfinden, was und wie viel Ihr, wie früher an dem Vater, so jetzt an der Mutter verloren habt. Ihr alle gleich sehr, und jedes noch in seinem Theile besonders. Einem solchen Verluste gegenüber sind alle Trostesworte kalt und schaal. Da bleibt uns Menschen nur übrig, uns in das Unabwendbare zu ergeben, und die, welche unserem leiblichen Auge entrückt sind, nur um so treuer in fortdauernder innerer Lebensgemeinschaft dem geistigen gegenwärtig zu erhalten.“(Zitat 23)

Am 17. November 1901 vollendete ihr jüngster Sohn

Fritz, 33 Jahre alt in Heidelberg seinen

Leidensweg,

nachdem er die letzten Jahre auf seinem kleinen Besitzthum

bei Baden ruhig und zurückgezogen verlebt hatte — treue

Freunde standen an seinem Sarge im Heidelberger

Krankenhause — alle tief erschüttert in dem Gedenken dessen,

was mit dem Hause Helmholtz dahin gegangen.

Wir scheiden von dem grossen Todten und seinen Schöpfungen,

die wir anstaunen wegen der Tiefe und

Universalität der Gedanken und bewundern als Kunstwerke,

entsprungen einem edlen und wahrhaft sittlichen Geiste; wir

fühlen uns ergriffen von den Gefühlen, denen er selbst in

Bewunderung der grossen Dichter und Künstler so schönen

Ausdruck verliehen, in Worten, die sich wie auf

Goethe und

Beethoven, mit vollem

Rechte anwenden lassen auf ihn selbst und auf die von ihm

geschaffenen Kunstwerke reiner Vernunft und ästhetischer

Urtheilskraft:

„Wir verehren in ihnen einen Genius, einen Funken (Seite 142) göttlicher Schöpferkraft, welcher über die Grenzen unseres verständig und selbstbewusst rechnenden Denkens hinausgeht. Und doch ist der Künstler wieder ein Mensch, wie wir, in welchem dieselben Geisteskräfte wirken, wie in uns selbst, nur in ihrer eigenthümlichen Richtung reiner, geklärter, in ungestörterem Gleichgewichte, und indem wir selbst mehr oder weniger schnell und vollkommen die Sprache des Künstlers verstehen, fühlen wir, dass wir selbst Theil haben an diesen Kräften, die so Wunderbares hervorbrachten.“(Zitat 24)

S. 120-124 und S. 134-142 aus:

Koenigsberger, Leo: Hermann von Helmholtz. - Braunschweig : Vieweg

Band 3. - 1903

Letzte Änderung: 19.10.2025 Gabriele Dörflinger

![]() Kontakt

Kontakt

Zur Inhaltsübersicht

![]() Historia Mathematica

Historia Mathematica

![]() Homo Heidelbergensis

Homo Heidelbergensis

![]() Hermann Helmholtz / Leo Koenigsberger

Hermann Helmholtz / Leo Koenigsberger